こんにちは、かきぴーです。

僕は現在26歳なんですが、新卒で入った会社を一年半でやめました。

いろいろ理由はありますが、自分を伸ばせる環境ではなかったから、というのが一番大きいです。

現在は転職しエンジニアとして働いています。

僅かですが年収UPしましたし、休みも増え、ストレスからもかなり解放されました。

転職に成功した、と言っても良い状況だと思います。

こうして転職に成功できた理由の一つは、「強みに着目したから」。

今回は僕自身の経験を踏まえ、「強みを活かす考え方」についてまとめてみます。

強み=尖っている部分

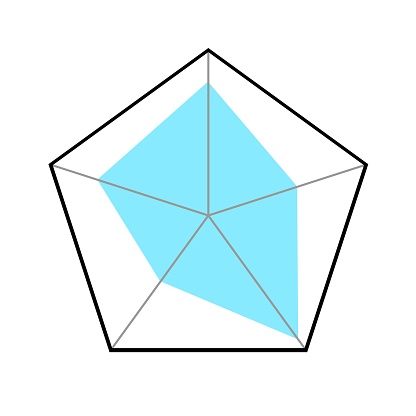

「強み」の定義は、いろいろあると思いますが、ここでは、「強み」とはあなたの中で尖っている部分のことを指します。

あなたの全てをグラフ化し、レーダーチャートを作った時に、一番トンガっている箇所が強みです。

強みは、あなたにとって無理なくできてしまうことであり、自然とできる分野です。

もし周りと比べて異常な結果を出せているならラッキーですが、別に周りと比べて優れている必要はありません。

あくまでも、「あなたの中」で尖っている部分を強みとしましょう。

強みの探し方

強みの定義はわかった、でも自分の強みがなんなのかよくわからない。

そういう声が聞こえて来そうですね。

次は、強みの探し方について考えてみましょう。

過去の成功体験を振り返る

過去に周りから褒められたこと、過去に周囲から評価されたこと、結果に結びついたことを考えてみましょう。

仕事に限らず、勉強、スポーツ、趣味、恋愛などで、「あなたのここ良いよね」って言われた箇所、「すごい」と言われたこと、何か結果に繋がった経験とかを思い出して、紙に書き出してみてください。

書き出した成功体験について思い出してみて、必死に頑張った記憶があまりなかったり、自然とできてたことだったり、むしろ楽しんでいた部分なら、それは強みと言って良さそうです。

もし、この段階で強みが見えてきたらかなりラッキーですね。

あなたの強みは、そのまま使っても周りから評価される類のものです。

どうしてもやめられない癖を考える

成功体験なんてない!という人もいるかもしれません。

その場合は、どうしてもやめられない癖を考えてみましょう。

例えば、ずっとおしゃべりしていないと落ち着かないとか、暇だとつい落書きをしてしまうとか、Twitterから離れられないとか。。。

これらは環境によっては、評価されないどころか、否定される可能性がある部分です。

でも、他の環境においては、価値の源泉になり得ます。

ずっとおしゃべりしていないと落ち着かない人は、営業職につけば「喋り続けられる」能力を活かせるでしょうし、ウェブラジオやyoutubeを始めればファンがつくかもしれません。

落書きをしてしまう人は、Webデザイナーを目指す道があるでしょうし、Twitterなどでウェブ漫画を配信すれば書籍化に繋がるかもしれません。

つい廃の方の多くは、文章コミュニケーション力に長けていると思います。

ぜひ、ブログを書いてみてください。きっとスラスラ文章が書けるでしょう。(ちなみに僕も元つい廃です)

ストレングスファインダーなどの診断ツールを使う

他には、診断ツールを使うのも1つの手です。

強みを判断するなら、ストレングスファインダーがおすすめです。

ストレングスファインダーでは、34種類に分類された強みのうち、上位5つの強みとその活かし方を教えてくれます。

(追加で課金をすれば、34種類の強みの順位をすべてみれます。)

関連書籍を買って、それについている診断コードを専用サイトに入力すれば、テストを受けられます。

ちなみに、現在の僕のストレングスファインダーの上位5位は、「戦略性 / 親密性 / 内省 / 個別化 / 信念」です。

強みを活かすための考え方

強みがわかったら、いよいよ強みを活かす方法を考えていきましょう。

比較優位で構わないから、強みに集中する

まず一番大事なのは、強みに集中する、ということです。

先ほど、周りと比べなくても良い、あなたの中で尖っている部分に注目しよう、という話を書きました。

これを「比較優位」といいます。対義語は「絶対優位」です。

わかりにくいので、例を出します。

たとえば、ある弁護士事務所のメンバーの能力が以下のようだったとします。

- エリート弁護士:弁護10、事務処理10、営業10 / リソース100

- 秘書:弁護0、事務処理7、営業5 / リソース100

エリート弁護士はいずれの業務においても、100のリソースを注げば1000の結果を得れるわけです。すごいやつです。

一方、秘書は一番得意な事務処理にリソースの全てを注いでも、700の結果しか得られません。

もし弁護に力を注げば、全く結果が得られない状態です。

この時、エリート弁護士は、秘書に対して、事務処理能力の面でも、弁護能力の面でも、絶対優位に立っていると言えます。

こういうとき、「私は、一番得意な事務処理ですら、弁護士に負けているんだ。。。」と落ち込んでしまうのはもったいないです。

仮に絶対優位で負けているからといって、強みを活かさず、あまり強くない営業にリソースを注ぎ、弁護士が事務処理を担当したとしましょう。

すると事務所全体での結果は以下のようになります。

- 弁護:弁護士リソース50×10 = 500

- 事務処理:弁護士リソース50×10 = 500

- 営業:秘書リソース100×5 = 500

- トータル500+500+500=1500

もし秘書が全リソースを一番得意である事務処理に振ったとしたらどうなるでしょうか?

- 弁護:弁護士リソース50×10 = 500

- 事務処理:秘書リソース100×7 = 700

- 営業:弁護士リソース50×10 = 500

- トータル500+700+500=1700

事務所全体の生産性が、200もあがりましたね。

さらにここに営業が得意な、営業マンくんを追加できれば、さらに事務所の価値は上がっていくでしょう。

もちろん現実ではここまで単純化できませんが、比較優位だったとしても、強みに集中した方が全体にとって良いというのは事実だと思います。

さらに、人間は成長していく生き物です。

比較優位だったとしても、強みに集中して能力を伸ばしていけば、周囲と比較しても優れたスキルになっている可能性も十分ありえます。

「市場」と「ポジション」をコントロールすると、自分の間合いで戦える

とは言っても、強みを最大限に活かすには、環境も大事になってきます。

そこで意識するべきなのは、「市場」と「ポジション」です。

転職市場や恋愛市場という言葉もあるように、「何か価値のあるもの(お金、労働力、異性など)が複数人の間でやりとりされている環境」を市場と呼ぶことにしましょう。

そう考えると、会社も「小さな市場」と言えると思います。

上司からの評価、顧客からの評価、そしてあなたの労働力がやりとりされているわけですね。

市場の大きさ(やりとりされている価値の総量)と、カテゴリによって、あなたが望むものが得られるかどうかが決まります。

まずは、あなたが求めるものはなんなのか?を明確にして、今の市場にそれを手に入れれる余地はあるのか?を考えてみてください。

もし、今いる市場にその可能性がない(あるいはすごく小さい)のであれば、別の市場に移る必要があります。

あなたの求めるものがある市場に身を置けたのなら、その中でどういうポジションをとるか?を考えてみましょう。

- あなたの強みはどういうところで最大限生きるのか?

- どういう人だったら価値を感じてくれるのか?

を考えてくると見えてきます。

いまの環境で、自分に何ができるかを考える

いろいろ考えたとしても、行動に移さなかったら意味はありません。

仕事において、価値を生み出すのに一番必要なのは、「自分に何ができるか?」を考えてそれをやることだと思います。

自分の強みがわかった。市場やポジションを考え、周りが見えてきた。そうしたら、次はあなたが周りのためにできることを考えて実行してみましょう。

僕の経験談

僕は新卒で、着物屋さんに就職しました。

当時の僕は自分の強み弱みを全然把握しておらず、(今思えば無謀にも)営業職として店長を目指して入社していました。

ですが全く結果が出ず、3ヶ月ほどで管理側の部署に異動となっています。

当時はショックでしたが、今思えばラッキーでした。

営業では全く結果が出ず半分ノイローゼみたいになっていましたが、管理側ではそれなりに動くことができ、上司からも信頼を集めることに成功。

さらに、業務量を少しでも抑えるために勉強したExcelVBAが功を奏し、業務改善に成功しました。

この辺りで僕は、

- パソコンを扱うのが苦じゃない

- プログラミング的な考え方にも免疫がある

- 業務改善が楽しい

という自分の強みに気づき、この辺を伸ばすために転職を決意しました。

つまり「営業力がないと生きていけない市場」から「プログラミング的な考え方にも免疫がないと生きていけない市場」に移動したわけです。

今も自分の強みについては棚卸しをし続けていますが、最近は以下のような強みに気づいてきました。

- 文章コミュニケーションが苦じゃない

- 文章を書くのが苦じゃない

- 資料作りが苦じゃない

- 物事を整理するのが苦じゃない

とりあえず、社内では率先して、ドキュメントの整理や多部署とのメールのやりとりを行なっています。

また副業として始めたライター業も、この強みを活かす1つの手段ですね。

今後も、

- 「強みっぽいものを見つけたら、それに集中投下してみる」

- 「強みをより活かせる環境を常に探す」

- 「いまの環境で自分に何ができるかを考える」

といった姿勢を忘れずに行こうと思います。

少しまとまりがなかったかもしれませんが、今日書きたかったのはこのくらいです。

また書きます。

コメント