こんばんは、かきぴーです。

ここ最近、読書欲がすごく、以前読んだ本を読み返し続けています。

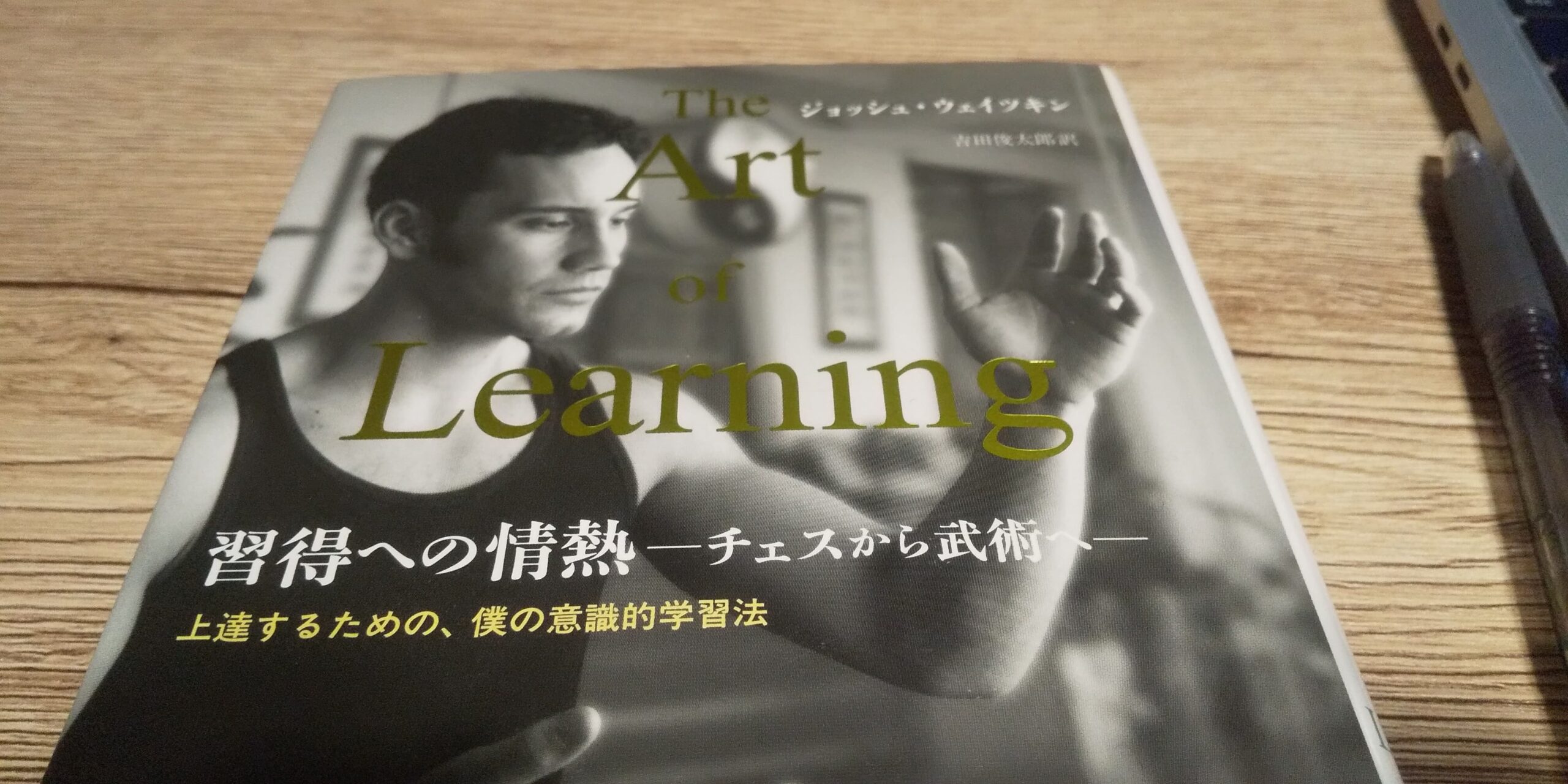

今回紹介するのは、僕の好きな本ランキングトップ5に間違いなく入ってくる本、「習得への情熱」です。(トップ5で、順位をつけるの難しい。。。)

本に対してこの表現があっているかはわかりませんが、僕はこの本を愛しています。

好き(好き)

僕ごときではこの本のすべてを解説することはできませんが、少しでも良さが伝われば良いなって思って書きますね。

著者、ジョッシュ・ウェイツキンとは

この本の内容に入る前に、著者のジョッシュ・ウェイツキンについて軽く触れておく必要があるでしょう。

ジョッシュ・ウェイツキンは、プロのチェスプレイヤーであり、太極拳を使う格闘家です。

幼いころからチェスに打ち込み、全米でトップクラスのレーティングになったものの、様々な事情からチェスを離れ、その後格闘技(太極拳)というまったく別のフィールドでも目覚ましい結果を残した人です。

映画「ボビー・フィッシャーを探して」のモデルになった人物でもあります。

この本では、チェスと太極拳という、一見全く別のものを極めた著者が、その習得の中で得た気づきのエッセンスを、惜しみなく解説している本です。

通常の人類であれば、もうこの時点で鳥肌が立つと思うんですが、実際に中身を読むと神秘的なのに圧倒的に説得力のあるその内容に感動すること間違いありません。

この記事の続きとか読まなくて良いから、とりあえず買って読んでみてほしいです。

「成功する一握り」になるための学習アプローチ

すみません、取り乱しました。

この本では、習得・学習・熟達といった、「何かを学び、極めていく」ことについて著者の体験をベースに書かれています。

何かを極め、大きな結果を残す人と、そうでない人の間にどんな差があるのか?を、ウェイツキン氏は以下の3つの要素に集約していました。

- やる気を誘発する学習アプローチ

- 関連付ける力

- プロセス自体を楽しむこと

この3つを抑えた学習こそが、長期的に見て成果につながるというわけですね。

「習得理論」を持つこと

「やる気を誘発する学習アプローチ」と「プロセス自体を楽しむこと」というところに関連する概念として、「習得理論」が大きなキーワードになっています。

いまだと「しなやかマインドセット」のほうが、知っている人が多いですかね?

発達心理学者のキャロル・ドゥエック博士が提唱している理論で、なにか成果を出したときに「自分には才能があったからだ!」と考えることを「実体理論」(かちこちマインドセット)とよび、「たくさん練習したからだ!」と考えることを「習得理論」(しなやかマインドセット)と言います。

キャロル博士の研究によると、実体理論をもっている人は粘り強さに欠け、挑戦を避ける傾向になってしまいます。

一方で「習得理論」をもっている人は、「頑張ればうまくなる」と考えるため、難しいことにも粘り強く挑戦できます。

習得理論を持っている人は、果敢にいろんなことに挑戦し、がんばるため、結果的に能力が高くなりやすいです。

キャロル博士の本はこちら↓

習得理論と実態理論は考え方の違いであり、親や教師の影響を色濃く受けているそうです。

とはいえ、「あ、自分実体論者じゃん。。。人生詰んだ。。。」などとと思う必要はないです。

「習得理論になるような指導をした子供」の成績が上がったという実験があるそうで、「あ、習得理論って良いじゃん!それに自分でもなれそう!」って思えば、簡単に変わるんですねー。

とりあえず、下の動画でも見てみてはいかがでしょうか。

本質を捉えること

「関連付ける力」に関して、ウェイツキン氏は「無境界状態」という言葉を使って書いていました。

なにかに没頭して学ぶことで、1つのことで得た学びが、別の何かで応用ができるということです。

そのためには、「本質を捉える」のが非常に重要だとウェイツキン氏は書いています。

「本質を捉える」ための学習方法

「本質を捉える」ために、ウェイツキン氏が提唱している学習方法があります。

それは「数を忘れるための数」あるいは、「型を忘れるための型」と呼ばれる学習です。

チェスには、駒の価値ごとに点数が決められています。

参照:http://www.standbyyou.com/hajimete/04.html

この駒の価値は、チェスプレイヤー的には基本原則の1つといえるらしく、ある程度以上上手い人は、無意識レベルで駒の価値を計算するそうです。(この駒を取られると、何点分不利になる…みたいな)

つまり「数を忘れるための数」は、駒の価値という数字を忘れる(無意識に埋め込む)ほど、数をこなしなさいという意味です。

駒の価値以外にも、駒の動かし方、基本的な戦術、とある戦況での最適解といった「原則」といえるものを1つ1つ、自分の無意識と一体化させていくことが大事だと書かれています。

学習プロセスを分析すると、論理が吸収され、根付き、忘れられる

ウェイツキン氏は上記のように書いています。

「原則を無意識に埋め込む」という繰り返しが、本質に近づくための最短コースであると、僕も読んでて思いました。

「習得」というスキル

「数を忘れるための数」は、この本の中で繰り返し語られる、超重要なアプローチです。

ですが、それだけでは、激しい競争の中でトップを目指すことはできません。

他にも「負の投資」「より小さな円を描く」「バーシングのレンガ」「ソフトゾーンへの入り方」など、何かを極め達人になるためのより高度なアプローチについても語られています。

また続きを書きたいなと思います。

今日この記事を読んで、少しでも興味を持った方は、ぜひ手にとって見てください。

僕なんかの言葉より、数百倍美しい言葉で表現されています。

ではまた。

続き

コメント